石清水八幡宮が鎮座する男山の南に、徳川家と深い縁を持つ正法寺があります。狩野派と推測される障壁画や襖絵、男山を借景に整備された庭園など、見どころ満載の正法寺の魅力を紹介します。

鎌倉時代開創の寺

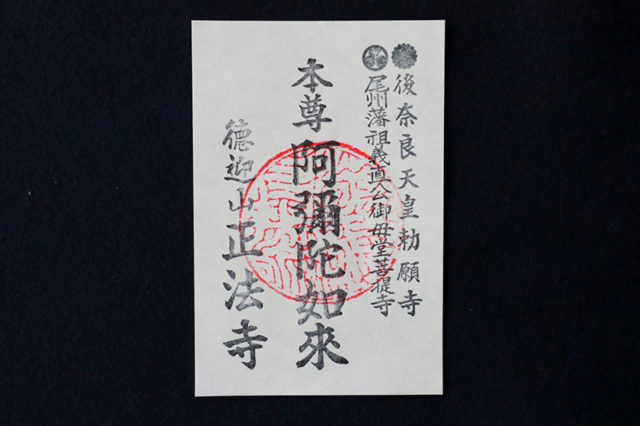

正法寺は建久2年(1191)の開創で、当時は天台宗の寺院でした。室町時代後期に、浄土宗に改宗。後奈良天皇の帰依を受け、天分15年(1546)に勅願寺になりました。江戸時代には、石清水八幡宮社務であった田中家の分家の、正法寺・志水宗清の娘お亀(相応院)が徳川家康の側室となり、後の尾張藩祖・義直を産みます。相応院の菩提寺となった正法寺は、尾張藩の厚い庇護を受けて栄えました。

商品名:「御朱印」200円

寛永年間の伽藍を拝観

正法寺の現在の伽藍は、寛永6年(1629)頃に相応院の寄進によって建立されました。いずれも重文指定の本堂や大方丈、唐門など、当時の建物がそのまま保たれています。通常は非公開ですが、年に数回公開されているので、ホームページ等で公開日をチェックして、訪れてみてはいかがでしょうか。

豪華な装飾や風情ある庭園

正法寺の本堂には、12世紀末頃に制作されたとされる阿弥陀三尊像を安置。金色に輝く像や、堂内に施された精緻な装飾が見事です。本堂の軒は二重になっていて、垂木の先には金色の逆輪(さかわ)が取り付けられ、徳川家ゆかりの寺院ならではの風格を見せています。大方丈は格天井(ごうてんじょう)や狩野派につながる絵師の襖絵など、格式の高さが感じられる内装。小方丈と書院の間の庭園は、男山を借景にしていて風趣に富んでいます。桜の季節と中秋、大晦日にはライトアップも行われます。