赤穂義士が吉良邸に討ち入りした12月14日に行われる、法住寺の義士会法要。大石内蔵助良雄が大願成就を祈ったとされる身代わり不動明王の前で、四十七士の追善法要が営まれました。

後白河法皇にゆかりの深い法住寺

法住寺は永祚(えいそ)元年(989)に藤原為光が建立。広大な寺域を誇りましたが、長元5年(1032)に焼失しました。その後、後白河天皇が二条天皇に譲位し法皇となり、応保元年(1161)に法住寺の地に院の御所・法住寺殿を新造。木曽義仲の襲撃を受け法住寺殿は焼失しますが、後白河法皇の死後、跡地に法華堂が建てられ、法皇の御陵となりました。

本尊の身代わり不動

法住寺の本尊は、慈覚大師作の不動明王。木曽義仲が法住寺を襲撃した時に、天台座主・明雲が矢を受けて倒れ、後白河法皇は難を逃れることができました。法皇が「不動明王が明雲となり身代わりになってくれた」と言ったことから、身代わり不動と呼ばれるようになったそう。大石内蔵助良雄がこの身代わり不動に祈願し、後に討ち入りを果たしたことにちなみ、赤穂義士四十七士の木像が安置されています。

四十七士を追悼する義士会法要

法住寺が赤穂義士とゆかりの深い寺院であることから、討ち入りが行われた12月14日に行われる義士会法要。身代わり不動を安置する本堂で法要が営まれた後、祇園東の芸妓さんによる献茶式が行われました。書院には茶席が設けられ、参拝者らは芸妓さんのお手前を楽しんだほか、境内でふるまわれる討ち入りそばに舌鼓を打ちました。

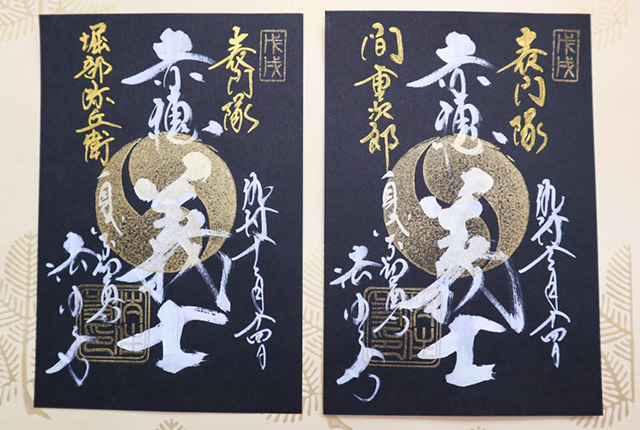

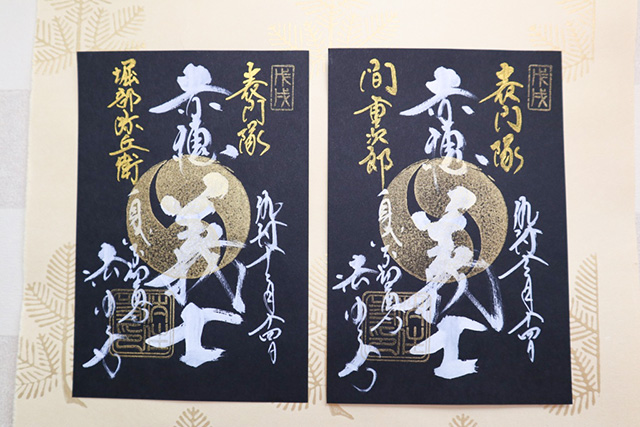

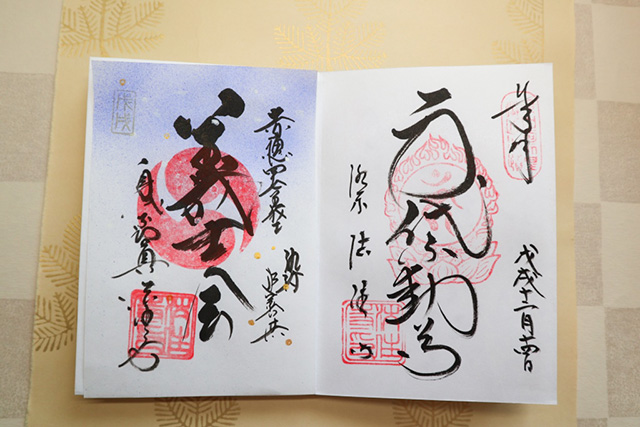

義士会法要限定の御朱印

義士会法要当日には、この日限定の御朱印が授与されました。特に注目を集めたのは、法要の参加者だけに授与される、四十七士の名を記した47枚限定の御朱印。黒地の紙に金色で大石家の家紋「二つ巴」が押され、白色で赤穂義士と書かれたスタイリッシュなデザインが目を引きます。このほかに、討ち入り当日の雪の夜を表した枚数限定の御朱印もあり、参拝者らが次々に授かっていました。

商品名:「義士会法要御朱印」2000円(拝観料、茶席券、討ち入りそば、護摩木1本付き)

商品名:「義士会法要御朱印」500円、「不動明王御朱印」300円