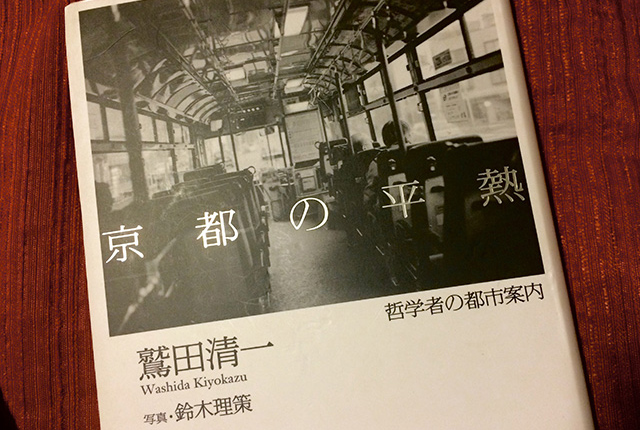

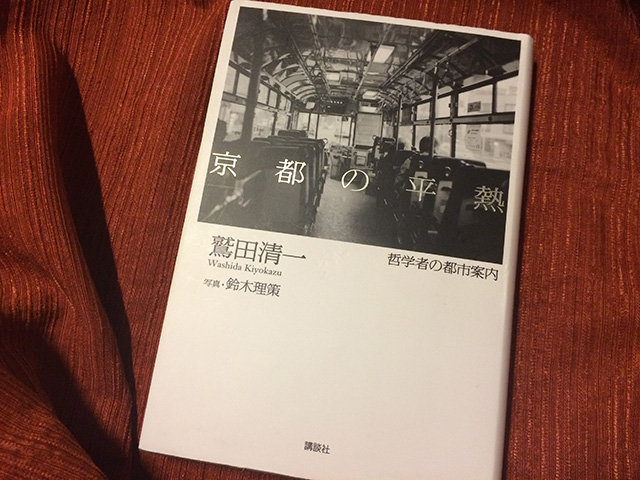

『京都の平熱』

鷲田清一著

講談社刊(講談社学術文庫)

定価960円(税別)

かつては日本の「みやこ」であり、文化の最先端として栄えた街、京都。時代が移り変わっても、何気ない路地やお店の中に「新しもん好き」の心意気はしっかり残っています。歴史、モダン、学問、遊び。今回ご紹介するエッセイ本、『京都の平熱』には、京都のいろいろな顔が登場します。これまで知らなかった「奥のほう」を、哲学者・鷲田清一といっしょにのぞいてみましょう。

京都散歩を疑似体験。市バス206号の旅

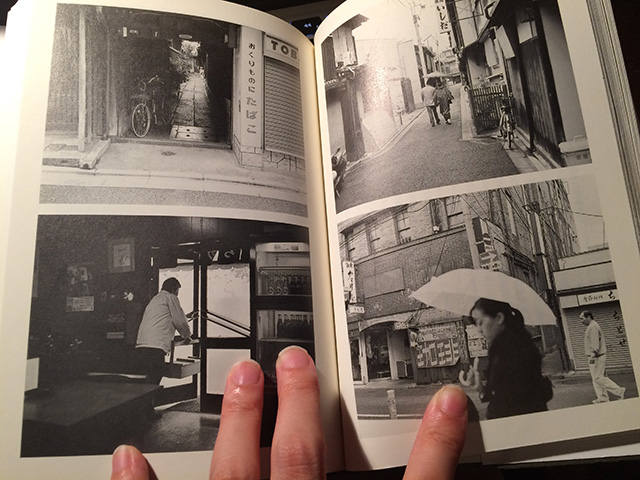

大阪大学の総長を務めたことでも有名な著者は、京都生まれの京都育ち。『京都の平熱』は、206号系統のバスに乗って著者が市内をひとまわりする形で、いろいろな場所とそれにまつわるエピソードを紹介した本です。「ずいぶん久しぶりの206番だ。」から始まる、一冊ぶんの旅。カメラマン・鈴木理策氏のセンスある写真も相まって、独特の雰囲気を持ったエッセイになっています。

これも「京都」、ファンタジックな世界の数々

登場する場所は、いずれもまさに「ツウ」好み。普通に歩いているだけでは発見できないような隠れたお店や不思議なスポット、「奇人」たちのストーリーが次々と現れます。公園で食べる「べた焼き」、ピンク色のつなぎでバイクをふかすお寺の住職、大文字の送り火を「犬」文字にしてしまった学生たち……。雅でしっとりしたイメージとは、ずいぶんかけ離れたエピソードたち。ページをめくるたび、京都という町の懐の深さに驚かされることでしょう。

厚みを増した京都を、いざ自分の足でも散策

「両義性の満ちあふれている街、そう、なかなか一筋縄ではいかない街、その混沌が、スタイルとして、大なり小なり市民の血と肉になっている街、それが京都だ。」著者は最後に、こう締めくくります。この本を読み終わったあとには、きっと京都という街の見え方が変わっていることでしょう。街歩きの「目」を養って、「自分だけの京都」も発見できるようになりそうです。

作中に登場する和菓子店、「老松」のある上七軒は、京都の五花街のひとつ。そしてすぐ隣には、学問の神様・菅原道真公でおなじみの北野天満宮。遊びの世界・学問の世界がとなりあった北野界隈は、まさに作者の語る「京都」を象徴している。