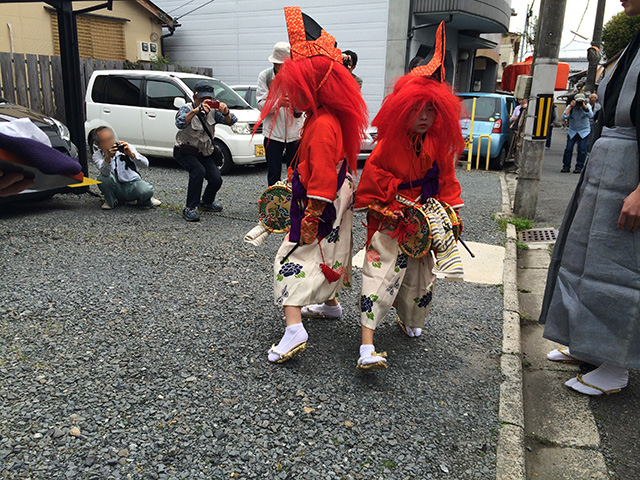

鞍馬寺の火祭、広隆寺の牛祭と合わせ、京都三大奇祭と称される「やすらい祭」は4月の第2日曜に行われます(2016年は4月10日に行われました)。平安時代に始まったというこの祭りは、地元の人たちの手によって現在まで受け継がれてきました。真っ赤な花笠の下に入ると、一年間を無病息災で過ごせると伝えられています。

平安京を襲った、恐ろしい疫病

鴨長明の『方丈記』によると、平安時代の終わりごろには、京都はさまざまな災害に見舞われたといいます。人間の力ではどうしようもない疫病の流行を、人々は怨霊のしわざだと考えました。やすらい祭は、これを鎮めるために始まった祭のひとつなのだそうです。

連綿と続く、数百年の歴史

やすらい祭は、その華美な衣装や踊りが行き過ぎたのか、勅命によって禁止されたこともあるそう。幾度か危機に晒されながらも、地元の人たちに愛され、今の時代まで伝えられています。現在、この祭りを伝承しているのは四つの保存会。囃子や踊りも、それぞれの保存会ごとに異なっています。

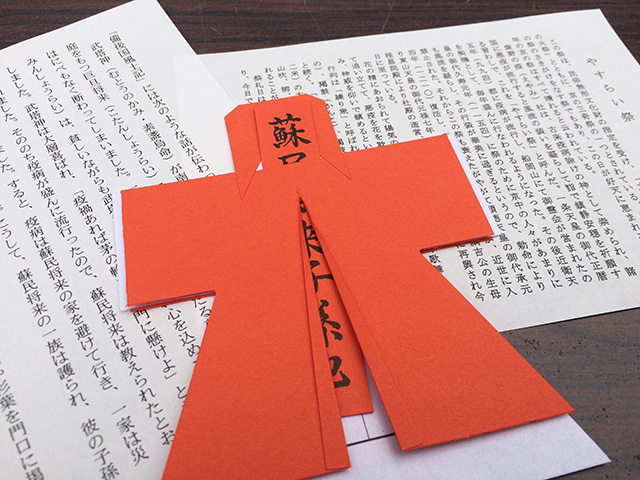

無病息災を祈願、厄除け人形

今宮神社の境内では、厄除け人形の授与を受けることができます。氏名や住所を記入したら、人形で自分の胸を撫で、息を吹きかけます。こうして半年間の厄を人形に移し、神社に納めます。